Brief des Monats

Mai 2025: Freundschaft über theologische Differenzen hinweg

4. März 1589, Genf. Theodor Beza an Johannes Piscator (Brief-ID 52514)

Wer einen näheren Blick auf den Briefwechsel unter Theologen im Südwesten des Reichs zwischen den Jahren 1550 und 1620 wirft, wird das hohe Maß an Feindseligkeit, das in dieser Korrespondenz gelegentlich begegnet, nicht übersehen können. Diese Animosität spürt man nicht nur in der Interaktion zwischen lutherischen und reformierten Theologen. Sie tritt auch im Briefwechsel von Vertretern derselben Konfession auf. Ein markantes Beispiel bildet die innerlutherische Kontroverse um Matthias Flacius Illyricus (vgl. den Brief des Monats Mai 2024, in dem Jakob Andreae den gerade Verstorbenen ironisch als mit allen Teufeln speisend bezeichnet). Aber auch innerhalb des reformierten Lagers waren Spannungen zwischen prominenten Theologen nicht unbekannt.Für Irritationen sorgte etwa Johannes Piscator, der nach Professuren in Straßburg und Heidelberg 1584 Theologieprofessor an der reformierten Hohen Schule in Herborn wurde, wo er bis zu seinem Tod 1625 lehrte. Piscator veröffentlichte gerne und häufig lehrbuchartige Werke, in denen er zur Rechtfertigungs- und Abendmahlslehre allerdings missverständliche Formulierungen verwendete. Damit sorgte er in reformierten Zentren wie Heidelberg, Zürich oder Genf für Verwunderung und Unmut. 1603 wurden sogar einige seiner Lehrsätze von den französischen Reformierten auf der Synode von Gap als häretisch verurteilt.

Wer die fast zwei Jahrzehnte umfassende Korrespondenz zwischen Piscator und dem Genfer Reformator Theodor Beza studiert, stellt in den Briefen ein verblüffendes Nebeneinander von echter Freundschaft und unbestreitbaren, fast unüberbrückbaren theologischen Meinungsverschiedenheiten fest. Piscator verehrte den um 27 Jahre älteren Beza als theologische Autoritätsfigur, während Beza die wissenschaftlichen Gaben Piscators bewunderte und gern dessen philologischen Rat einholte. Es entsprach der gegenseitigen Wertschätzung, dass Piscator Anfang 1589 eine gedruckte Sammlung theologischer Aphorismen mit einer öffentlichen Widmung an Beza versah.

Diese lösten aber beim Genfer Reformator nicht Freude, sondern Bestürzung aus: Piscators Aphorismen gaben sich zwar als Exzerpt der Theologie Calvins aus, wichen aber von Calvins Abendmahlsverständnis an entscheidenden Stellen ab. Beza teilte Piscator unverzüglich mit, dass seine Aphorismen sowohl mit den biblischen Einsetzungsworten als auch der Lehre der Kirchenväter sowie allen Bekenntnissen der reformierten Kirchen in Widerspruch stünden. Mit erstaunlichem Selbstbewusstsein wehrte sich Piscator gegen Bezas Vorwürfe, bezeichnete sie als ungerecht und bekräftigte seine Positionen, da er nichts anderes als die Ehre Gottes und die Erbauung der Kirche gesucht habe. Die Folge war nicht eine Trübung des Verhältnisses zwischen Piscator und Beza, sondern eine Intensivierung der Korrespondenz samt der wiederholt offenen Benennung von Punkten, an denen sie sich nicht einig waren. Die Kontroverse in der Sache ging mit Herzlichkeit in der Beziehung einher. Mitten in einem solchen Brief konnte Beza sogar schreiben: „Nirgendwo anders finde ich Trost als in unseren Briefen“

Beza an Piscator, 4. März 1589 (Cyprian, Clarorum virorum epistolae, Leipzig 1714, S. 58)

Beza an Piscator, 4. März 1589 (Cyprian, Clarorum virorum epistolae, Leipzig 1714, S. 58)In einem Zeitalter erbitterter Auseinandersetzungen und unversöhnlicher Polarisierungen sticht der Briefwechsel zwischen Theodor Beza und Johannes Piscator wohltuend hervor.

Stephen Buckwalter

April 2025: Evangelische Kirchenlieder unter Zensur

13. Juni 1629, Stuttgart. Herzog Ludwig Friedrich von Württemberg-Mömpelgard an Propst Lukas Osiander d. J. sowie Dekan und Doktoren der theologischen Fakultät der Universität Tübingen (Brief-ID 42094)

Als Herzog Johann Friedrich von Württemberg im Juli 1628 starb, wurde sein Bruder Ludwig Friedrich von Württemberg-Mömpelgard (1586-1631) als Administrator des Herzogtums nach Stuttgart berufen. In dieser Funktion musste er sich auch um Irregularitäten an der Universität Tübingen kümmern. Am 13. Juni 1629 sandte er einen Brief an den Propst und Theologieprofessor Lukas Osiander d. J. (1571-1638) sowie Dekan und Doktoren der theologischen Fakultät der Universität Tübingen. Der Herzog zeigte sich empört darüber, dass der Tübinger Drucker Eberhard Wild im Jahr zuvor ein Buch – versehen mit herzoglichem Konterfei und württembergischem Wappen – herausgebracht hatte, das nicht von der theologischen Fakultät approbiert worden war. Das Werk mit dem Titel „Würtembergisch Biblisches handbüchlin“, das neben dem Katechismus auch ein ausführliches Gesangbuch enthielt, besaß, wie Ludwig Friedrich schrieb, erhebliche theologische Importantz und unterlag folglich der im Herzogtum geltenden Bücherzensur. Und tatsächlich fand der Fürst bereits im ersten Druckbogen des „Handbüchleins“ zahlreiche Fehler. Daneben stieß er zu seiner nicht geringen verwunderungim Gesangbuchteil auf 50 Lieder, die Eberhard Wild eigenmächtig zum Kernbestand des württembergischen Gesangbuchs hinzugefügt hatte. Titelblatt des von Eberhard Wild 1628 in Tübingen gedruckten Werks: Würtembergisch Biblisches handbüchlein. Zur täglicher übung des wahren Christentums (UB Augsburg, 02/XIII.6.8.410)

Titelblatt des von Eberhard Wild 1628 in Tübingen gedruckten Werks: Würtembergisch Biblisches handbüchlein. Zur täglicher übung des wahren Christentums (UB Augsburg, 02/XIII.6.8.410)Die Empörung des Herzogs rührte aus der Bedeutung des Gemeindegesangs für das evangelische Selbstverständnis: Mit Luthers entschiedenem Eintreten für die Musik wurde das deutschsprachige Lied in den 1520er Jahren zu einem wesentlichen Element des evangelischen Gottesdiensts und zu einem besonderen Merkmal protestantischer Frömmigkeit. Der deutschsprachige Kirchengesang war nicht nur Bestandteil der evangelischen Liturgie und ein Ausdruck des neugläubigen Bekenntnisses, sondern diente auch dazu, die protestantischen Glaubensinhalte – unterstützt durch die emotionale Wirkung der Musik – beim Singen zu verinnerlichen. Aufgrund dieser vielfältigen Funktionen des evangelischen Kirchengesangs, überließ man die Auswahl der Lieder nicht dem Zufall, sondern schrieb genau fest, welche Gesänge an den einzelnen Stellen des Gottesdiensts erklingen sollten. Damit formten die Fürsten und reichsstädtischen Magistrate einen Kernbestand an Liedern des evangelischen Kirchenwesens. Ludwig von Württemberg (reg. 1568–1593) hatte als erster württembergischer Fürst ein eigenes Gesangbuch für das Herzogtum initiiert, das 1583 erschien und 108 Lieder umfasste. In der Vorrede betonte er, dass die Superintendenten nicht auf eigene Faust neue Lieder einführen, sondern sich an das tradierte und gängige Repertoire halten sollten.

Dass das Prinzip eines geschlossenen Corpus an Gottesdienstliedern 1629 immer noch galt, zeigt der Brief des Herzogs an Lukas Osiander d. J. und die theologische Fakultät der Universität Tübingen vom 13. Juni 1629. Da der Drucker Eberhard Wild gegen die Vorgaben verstoßen hatte, als er dem württembergischen Gesangbuch eigenmächtig neue Lieder zufügte, deren Compositiones eben schlecht, die Authores vnbekandt vnnd auch der stylus ambiguus waren, kassierte er einen scharfen Verweis sowie die Ermahnung, bei künftigen Neuauflagen des „Handbüchleins“ stets die Approbation der Tübinger theologischen Fakultät einzuholen.

Näheres zu Gesangbüchern in Württemberg und im Südwesten des Reichs bietet: Sabine Arend: Ein gewiß Gesangbüchlein, dessen man sich täglich gebraucht. Evangelischer Gemeindegesang im Spiegel südwestdeutscher Kirchenordnungen des 16. Jahrhunderts, in: Jahrbuch für badische Kirchen- und Religionsgeschichte 18 (2024), S. 103-120.

Sabine Arend

KI-generierter Podcast zu diesem Brief des Monats (engl)

März 2025: Ein Professorensohn brennt durch – das unglaubliche italienische Abenteuer David Kybers d. J.

5. Januar 1576, Straßburg. Georg Heckel an die Straßburger Scholarchen (Brief-ID 21435)

Wer den jüngst erschienenen Band unserer Edition, ThBW 3 (Straßburg I), in die Hand nimmt, stößt auf S. 522 auf eine etwas rätselhafte Mitteilung. Dort schreibt der Straßburger Professor und spätere Münsterpfarrer Johannes Pappus: Ein gewisser Kyberus, „der seine Apostasie erkannt habe“, sei aus Italien geflohen und „nicht ohne Wunder“ nach Chur gelangt, wo er krank wurde und „in der wahren Erkenntnis Christi aus diesem Leben schied“ (Kyberus, qui apostasiam suam agnovit, ex Italia profugit et non sine miraculo, ut aiunt, in urbem Curiensem pervenit, ubi in morbum incidit et in vera Christi agnitione et fide ex hac vita decessit).Wer war dieser „Kyberus“? David Kyber d. J. († 9. August 1575) entstammte einer angesehenen Straßburger Theologenfamilie – Großvater, Vater und Onkel waren Pfarrer und Professoren gewesen. Auch David Kyber blieb in dieser Tradition. Ende der 1560er Jahre gewährte ihm die Stadt Straßburg ein Stipendium für ein Studium in Tübingen, wo er fünf Jahre lang Sprachen, Philosophie und Theologie studierte. Als der Zeitpunkt gekommen war, an dem Kyber als „tüchtig zum Predigampt“ erachtet und „widerumb heym in sein Vatterlandt berüeffet“ werden sollte, überkam ihn „ein schwäre phantasey von der ewigen wahl vnd fürsehung Gottes“. „Melancholisch“ geworden, zog er heimlich aus Tübingen weg und schloss sich einer Gruppe an, die nach Italien reiste. Damit begann eine unruhige Zeit, die ihn schwer mitnehmen würde, wie in einem Brief des Straßburger Pfarrers Georg Heckel an die Straßburger Scholarchen vom 5. Januar 1576 (Brief-ID 21435) ausführlich dargestellt wird.

In Italien befand sich Kyber bald alleine, völlig mittellos und ohne italienische Sprachkenntnisse. Die Erleichterung über die herzliche Aufnahme in einem Kloster währte nur kurz, denn nach ein paar Tagen wurden die Klosterbrüder bezüglich seines Bekenntnisses misstrauisch und schickten ihn zur Befragung an einen Bischof. Als Kyber auf dessen Frage „Bistu Lutherisch?“ schwieg, fand er sich prompt im Kerker wieder. Schließlich rang sich Kyber „auß forcht deß todes“ dazu durch, zu widerrufen und dem evangelischen Glauben förmlich abzuschwören. Dies führte dazu, dass er nun „über alle maßen herrlich und köstlich gehalten“ wurde, denn „jedermann hab ihme glück gewünschet und sichs seins Widerrufs hefftig gefreuet“.

Bald plagten Kyber derartige Zwiefel, ob er nicht doch „schwäre und erschrockenliche sünden begangen“ habe, „das ihm kein köstlich essen oder trincken mehr geschmecket“ hat. Als er gewahr wurde, dass seine Gastgeber von seiner endgültigen Rückkehr in den Schoß der katholischen Kirche überzeugt waren, erbat sich Kyber eine Gelegenheit, sich außerhalb des bischöflichen Anwesens zu bewegen. In einem günstigen Augenblick floh er nach Mailand. Dort wurde er aber erneut von der Furcht beschlichen, gefasst zu werden, und eilte in einem Gewaltmarsch nach Como. Aber auch dort war er inzwischen vom Bischof als vermisst gemeldet worden, so dass er „in ein einöde auff ein hohen berg“ floh, wo er sich drei Tage „von wurtzlen und krautt“ ernährte. Der drohende Hungertod zwang ihn schließlich, sein Versteck zu verlassen und sich in die Schweiz zu begeben. Sobald Kyber dort auf einen „Päpstischen landtvogt“ stieß, vertraute er ihm seine Geschichte an und flehte ihn an, ihn gefangen zu nehmen, um bloß nicht in die Hände der nach ihm jagenden Italiener zu geraten. Der Landvogt entgegnete, er sei von Sinnen, denn niemand würde ihn verfolgen, gab ihm 4 Schilling und entließ ihn. Kyber zog weiter nach Disentis. Ein Versuch, sich vom dortigen Abt gefangen nehmen zu lassen, scheiterte ebenfalls: Man verwehrte Kyber den Zugang, weil er aus Bellinzona kam, wo die Pest wütete. So zog er weiter nach Ilanz. Auf dem Weg dorthin erspähte er drei berittene Männer. In der Überzeugung, dass diese geschickt worden waren, um ihn zu fangen, hat er sofort „seine kleyder in eyl abgezogen und hingeworffen, in das wasser sich begeben (darinn er auch bey nahem etruncken)“, ist über den Rhein geschwommen „und also ohne kleyder nach Ilantzium gekommen“.

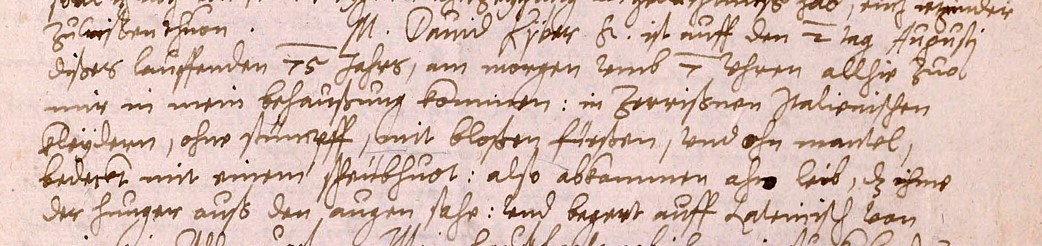

Am 2. August 1575 um 7 Uhr morgens klopfte es an der Tür des Pfarrers von Chur, Johannes Comander d. J. († 1605) und als dieser öffnete, sah er eine elende Gestalt „in zerrißnen italienischen kleydern, ohne strümpff, mit bloßen füeßen und ohn mantel, bedeckt mit einem scheübhuot [= Strohhut], also abkommen ahm leib, das ihme der hunger auß den augen sahe, vnd begert auff Lateinisch von mir ein Allmuosen“. Comander nahm Kyber auf, gab ihm zu essen, erfuhr, dass er „ein burgers kindt von Straßburg und eines gelehrten Mannes“ Sohn sei, hörte sich seine wechselvolle Erzählung an und wies ihm einen Schlafplatz zu. Als am folgenden Tag ein Abszess an Kybers Kopf aufplatzte, brachte Comander ihn im Churer Spital unter. Dort ist Kyber acht Tage „im stroh gelegen, und hat grausame schmertzen und unruhe ahn leib und seel erlitten, biß das er nach gethoner buoß und überauß Christlicher bekandtnuß im Herren seeliglich entschlaffen ist“.

Heckel zitiert Comander: „M. Dauid Kyber S[elig] ist auff den 2. tag Augusti dißes lauffenden 75. Jahrs am morgen vmb 7 vhren allhie zuo mir in mein behaußung kommen, in zerrißnen italienischen kleydern, ohne strümpff , mit bloßen füeßen vnd ohn mantel, bedeckt mit einem scheübhuot, also abkommen ahm leib das ihme der hunger auß den augen sahe“

Heckel zitiert Comander: „M. Dauid Kyber S[elig] ist auff den 2. tag Augusti dißes lauffenden 75. Jahrs am morgen vmb 7 vhren allhie zuo mir in mein behaußung kommen, in zerrißnen italienischen kleydern, ohne strümpff , mit bloßen füeßen vnd ohn mantel, bedeckt mit einem scheübhuot, also abkommen ahm leib das ihme der hunger auß den augen sahe“(Straßburg StA, 1 AST 155, Nr. 114, S. 271)

So verbirgt sich hinter den äußerst knappen Angaben von Johannes Pappus (Brief-ID 45075) die umständliche und qualvolle Odyssee eines aus Tübingen geflohenen Straßburger Theologiestudenten, deren ganzes Ausmaß sich uns erst im hier vorgestellten Brief Georg Heckels erschließt.

Stephen Buckwalter

Februar 2025: Innerlutherische Polemik: Schmähungen gegen Jakob Andreae

24. Februar 1570, Jena. Johannes Wigand, Tilemann Heshusius und Johann Friedrich Coelestin an Johann Wilhelm I., Herzog von Sachsen (Brief-ID 31357)

Bei Auseinandersetzungen unter Theologen ging es im 16. Jahrhundert bisweilen wenig glimpflich zu, selbst dann, wenn die Involvierten eigentlich ein und derselben Konfession angehörten. Publizistisch gingen sie sich mitunter hart und mit spitzer Feder an. Auch in Briefen finden sich oft harsche Invektiven und Urteile. In diesem in der Regel nicht für die Öffentlichkeit gedachten Kommunikationsmedium artikulieren die Verfasser häufig unverblümt, was sie über Dritte denken.Einer der kontroversesten lutherischen Theologen dieser Zeit war sicherlich der Tübinger Theologieprofessor Jakob Andreae (1528-1590). Er konnte selbst gut austeilen (vgl. dazu den Brief des Monats Mai 2024), im vorliegenden Fall wird er allerdings zur Zielscheibe einer kompromisslosen Abrechnung. Andreaes historische Bedeutung liegt nicht zuletzt in seinem Einsatz für eine gesamtlutherische Konkordie, die 1577 zustande kam. Mit diesem Engagement provozierte er immer wieder polemische Attacken seiner Gegner – die ihn etwa als ‚Papst von Tübingen‘ verspotteten. Andreaes erster Konkordienversuch in den Jahren 1568-1570 scheiterte u. a. am Widerstand der Theologen des Herzogtums Sachsen bzw. der Universität Jena, die ihm vorwarfen, sich zu sehr den in ihren Augen heimlich dem reformierten Lager zuneigenden kursächsischen bzw. Wittenberger Theologen anzubiedern, um ihre Zustimmung zu seinem Konkordientext zu gewinnen. Andreae reiste im Februar 1570 persönlich ins Herzogtum Sachsen, um seine innerlutherischen Antagonisten umzustimmen.

Die Jenaer Theologen Tilemann Heshusius – er bleibt auch in den folgenden Jahren einer der schärfsten Kritiker Andreaes –, Johannes Wigand und Johann Friedrich Coelestin wiesen Andreaes Vorhaben in einem Schreiben an ihren Herzog mit großem Nachdruck und sprachlicher Verve zurück – und ließen dabei kein gutes Haar am württembergischen Theologen. Am 24. Februar lehnten sie gegenüber Herzog Johann Wilhelm I. von Sachsen Andreaes Konkordienprojekt rundweg ab. Andreae wandle nicht auf rechten wegen zur warheitt, ja er werde – in Anspielung auf Lk 4,9 – von der zinnen des tempels damit, das er sich in die lufft hinab gibt, den hals brechen vnd gleich wol grossen schaden anstifften, wo ime Gott nicht weheret. Die aufgebrachten Jenaer brandmarkten Andreae nicht nur als Sünder, sondern beschimpften ihn als gefährlichen Blindenleitter – d. h., in Anlehnung an Mt 15,14, als ungelehrten Geistlichen –, der von Frieden spreche, wo keiner ist, und zu verbergen versuche, dass er letztlich die Lehre verfälscht. Doch damit ist die Schimpftirade noch nicht vorbei. Die sächsischen Theologen bezeichnen Andreae in der Folge als kuhne[n] freuele[n] Ablaßkremer vnd weltkind[], als landfehrer – also gewissermaßen als herumirrenden Vagabunden –, dessen Toncherey, d. h. Schein- oder Blendwerk, keineswegs für Einigkeit unter den Lutheranern sorgen könne, ja als newen vnd gottlosen Schwarm.

Tilemann Heshusius. In: Johann Georg Leuckfeld: Historia Heshusiana, Quedlinburg/Aschersleben 1716 (Berlin SB)

Tilemann Heshusius. In: Johann Georg Leuckfeld: Historia Heshusiana, Quedlinburg/Aschersleben 1716 (Berlin SB)Innerhalb der sprachgewaltigen und wenig zurückhaltenden theologischen Debattenkultur der Frühen Neuzeit ist dieser Brief sicher keine Ausnahmeerscheinung. Gleichwohl zeigt er eindrücklich, wie unversöhnlich Teile des lutherischen Lagers den Konkordienbemühungen Jakob Andreaes gegenüberstanden und wie schonungslos sie dies zur Sprache brachten.

Max Graff

Januar 2025: Die Allerheiligenflut und das Erdbeben von Ferrara (1570)

3. Januar 1571, Straßburg. Johannes Pappus an Philipp Marbach (Brief-ID 20109)

Im Jahr 1570 ereigneten sich kurz nacheinander zwei Naturkatastrophen, die weite Teile Europas in Angst und Schrecken versetzten: Die sogenannte Allerheiligenflut an der Nordsee (1./2. November) sowie das Erdbeben in der Stadt Ferrara (16./17. November). Die Zahl der Opfer und das Ausmaß der Schäden waren immens. Wie der Straßburger Theologe Johannes Pappus am 3. Januar 1571 an einen Briefpartner, Philipp Marbach in Basel, schrieb, wurden – infolge der Überschwemmungen – entsetzliche Nachrichten aus Frankreich berichtet. Ferner gebe es keinen Landstrich in Deutschland, aus dem keine Klagen kämen. In den Niederlanden seien alle Städte und Dörfer vernichtet. In Italien wurden viele Orte überschwemmt (laut Pappus hatten also auch dort Hochwasser gewütet) – aber mehr noch von Erdbeben zerstört. Ferrara sei von 84 Stößen erschüttert und verwüstet worden.Dass Pappus die Hochwasser und das Erdbeben in einem Atemzug nennt, lässt sich aus der chronologischen Nähe der beiden Ereignisse erklären. Ähnliches ist beispielsweise auch in einer „Waare[n] Zeytung“ zu beobachten, die in Zürich im Jahr 1570 gedruckt wurde. In diesem Druck wurde das Erdbeben von Ferrara mit seinen Schäden dargestellt und eine Schilderung der Flutkatastrophe angehängt. Abschließend nutzte der Verfasser des Drucks aus Zürich – ganz zeittypisch – die Gelegenheit, die beiden Katastrophen als sichere Boten von Gottes gerechtem Zorn und als wohlverdiente Strafen für das gotteslästerliche Leben der Menschen zu interpretieren.

Johannes Pappus kam im weiteren Verlauf seines Briefes auf unbestätigte Nachrichten über in Augsburg erschienene Meteore, ein weiteres Erdbeben und auf die große Lebensmittelteuerung in Österreich und Süddeutschland zu sprechen, um schließlich seiner Befürchtung vor Hungersnöten Ausdruck zu verleihen. Jedoch erkannte Pappus (anders als sein Zürcher Zeitgenosse) in diesem traurigen Geschehen – „tristia“ – nicht so sehr Zeichen der Strafe Gottes, sondern nahm es vielmehr als Anlass zur Hoffnung: Diese Ereignisse würden in den Herzen der Gottesfürchtigen das Vertrauen auf die bevorstehende Befreiung und auf die „Apokatastasis panton“ (ἀποκατάστασις πάντων) stärken. Pappus’ Verwendung dieses Begriffes irritiert, weckt er doch Assoziationen zu der vom griechischen Kirchenvater Origenes (ca. 185-254) vertretenen und anderthalb Jahrhunderte später vom lateinischen Kirchenlehrer Augustinus verworfenen Lehre von der Allversöhnung, die ja auch in der Confessio Augustana (Artikel 17) verdammt wird. Freilich fand der von Pappus benutzte, Apg 3,21 entnommene Begriff erst im Pietismus des 18. Jahrhunderts seine umstrittene Deutung als „Erlösung ausnahmslos aller Wesen“. Pappus’ Brief, der ἀποκατάστασις πάντων eher als „Wiederherstellung aller Dinge“ versteht, bietet somit eine wertvolle Momentaufnahme der spannenden Auslegungsgeschichte dieses Begriffes.

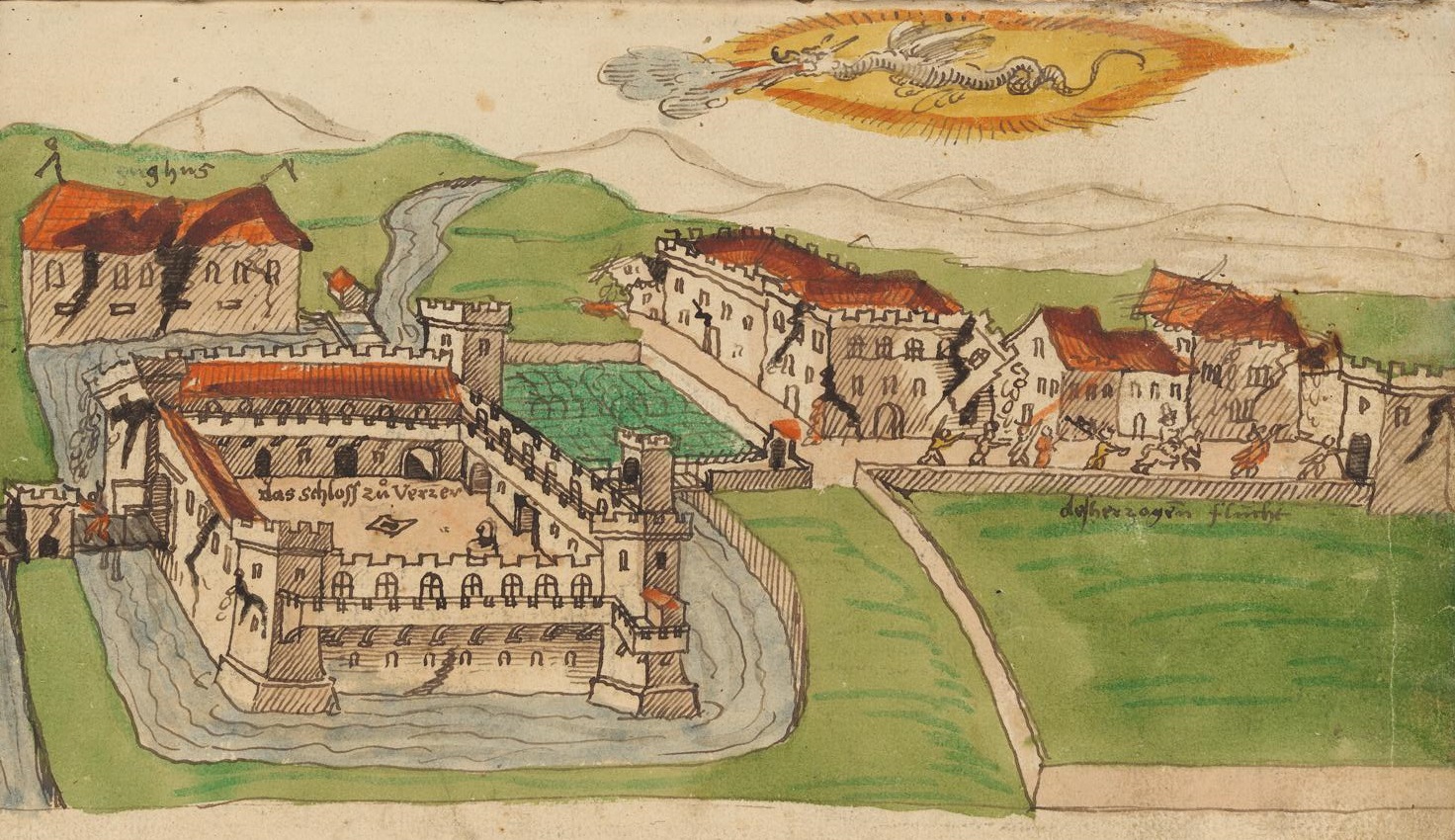

Einstürzende Gebäude und fliehende Menschen: „Das Schloss zu Verrer“ und „Des Herzogen Flucht“

Einstürzende Gebäude und fliehende Menschen: „Das Schloss zu Verrer“ und „Des Herzogen Flucht“ (Zürich ZB, Ms F 19, fol. 154v)

Judith Steiniger

Dezember 2024: Pakete mit Namensschildern: Die Pest in Tübingen 1610

4. September 1610, Stuttgart. Herzog Johann Friedrich von Württemberg an Superattendenten, Magister Domus und Prokurator des Tübinger Stifts (Brief-ID 54351)

Wiederkehrende Seuchen und Epidemien waren nicht nur in den 1560er und 1570er Jahren zur Normalität geworden (vgl. die Briefe des Monats Februar 2021, Dezember 2022, März 2023, März und April 2024), sondern hielten die Zeitgenossen auch im 17. Jahrhundert in Bewegung. Im September 1610 grassierte die Pest in Tübingen. Der Mömpelgarder Stipendiat Joachim Ernst Hermann hatte sich infiziert und man fürchtete, dass sich andere Studenten anstecken könnten. Um die Ausbreitung der Seuche unter den Stipendiaten des Tübinger Stifts wirksam einzudämmen, ließ Herzog Johann Friedrich gezielte Maßnahmen ergreifen und wandte sich am 4. September an Stephan Gerlach, Matthias Hafenreffer, Vitus Müller und Marx Schmidlapp als Verantwortliche des Stift: Der erkrankte Mömpelgarder Student sollte umgehend nach Hause fahren. Da weitere Krankheitsfälle zu erwarten waren, da sie länger beysamen gelaßen würden, sollten sämtliche Stipendiaten etwas früher als sonst in die gewohnliche herpßt vacantz geschickt werden.Vor ihrer Abreise wurden jedoch noch Vorkehrungen für den Fall getroffen, dass Universität und Stift wegen der Epidemie aus Tübingen weichen müssten, wie es in der Vergangenheit bereits des Öfteren der Fall gewesen war. Jeder Stipendiat sollte seine Habe einpackhen und einschlagen und mit einem Namensschild versehen vor die gemach herauß uff die gäng stellen, damit man nicht mehr in locum infectum gehen müsse, sondern seine Sachen kurzerhand aufladen und anderswohin transportieren könne.

Die Stipendiaten sollten sich dann zu ihren Eltern oder Verwandten in Gegenden mit reiner lufft begeben, wo die Seuche also noch nicht grassierte. Unter keinen Umständen sollten sie aber nach Stuttgart oder an andere Orte reisen, in der sich Mitglieder der herzoglichen Familie mit ihrer Hofhaltung aufhielten.

Die Vorkehrungen, die man hinsichtlich einer zeitweiligen Verlegung des Tübinger Stifts getroffen hatte, erwiesen sich als äußerst sinnvoll, denn noch im September 1610 musste der Lehrbetrieb in Tübingen eingestellt werden. Die Universität und das Stift wurden in die ca. 40 km nördlich gelegene Landstadt Calw verlegt, und erst im Frühjahr 1611 kehrten sie nach Tübingen zurück.

Pestkreuz bei Leiberg (Kreis Paderborn).(wikimedia).Inschrift: ANNO 1635 DEN 25 [AV]GVSTI HAT VNS GOT DIE PESTILENS GESANT, WIE MANGEM IST BEKANT, SINT VOM DORF LEBERG 400 MENSCHEN GESTORBEN, DENEN GOT DIE SELIKIT ERWORBEN. AMEN.

Pestkreuz bei Leiberg (Kreis Paderborn).(wikimedia).Inschrift: ANNO 1635 DEN 25 [AV]GVSTI HAT VNS GOT DIE PESTILENS GESANT, WIE MANGEM IST BEKANT, SINT VOM DORF LEBERG 400 MENSCHEN GESTORBEN, DENEN GOT DIE SELIKIT ERWORBEN. AMEN. Sabine Arend

November 2024: Evangelische Vorbehalte gegen das kopernikanische Weltbild

12. April 1598, Tübingen. Matthias Hafenreffer an Johannes Kepler (Brief-ID 26122)

Wie schwer sich die römisch-katholische Kirche mit der heliozentrischen Lehre Nikolaus Kopernikus’ (1473-1543) tat, ist bekannt. Ins Kollektivbewusstsein eingebrannt hat sich der Prozess, den die römische Inquisition gegen den italienischen Forscher Galileo Galilei (1564-1642) im Juni 1633 wegen seines Festhaltens am kopernikanischen System führte.Wer das Briefcorpus unseres Forschungsprojekts näher studiert, entdeckt in der Korrespondenz zwischen dem Tübinger Theologieprofessor Matthias Hafenreffer (1561-1619) und seinem ehemaligen Studenten, dem in Graz tätigen Mathematikprofessor und Astronomen Johannes Kepler (1571-1630), auffällige Parallelen: hier der rastlos forschende Astronom, der seine bahnbrechenden Beobachtungen eifrig veröffentlicht, dort die kirchlich-theologische Instanz, die seine astronomischen Aussagen kritisch verfolgt und vor allem die Selbstverständlichkeit, mit der er sein kopernikanisches Weltbild mit der Heiligen Schrift in Einklang bringt, mit Sorge zur Kenntnis nimmt. Für Hafenreffer ließ die Bibel einzig und allein ein geozentrisches Weltbild zu. Heliozentrische Modelle waren als reine Gedankenkonstrukte erlaubt, mussten aber ausdrücklich als Hypothesen identifiziert werden, um nicht im Widerspruch zur Bibel zu stehen. In unzähligen Briefen schmeichelt Hafenreffer seinem ehemaligen Schüler aufgrund seines mathematischen Könnens, ermahnt ihn aber zugleich in einem herablassenden Ton, seine Hände von theologischen Fragen zu lassen. Kepler möge sich als bloßer Mathematiker (nudus mathematicus) betätigen indem er seine heliozentrischen Forschungsergebnisse als reine Hypothesen präsentiert. In einem Brief vom 12. April 1598 lobt Hafenreffer Kepler ausdrücklich dafür, dass er in seinem ersten grundlegenden astronomischen Werk Mysterium Cosmographicum (1596) dasjenige Kapitel, in dem er die kopernikanische Lehre als im Einklang mit der Bibel darlegen wollte, fallenließ. Hafenreffers Lob muss in Keplers Ohren hohl geklungen haben: Im Vorfeld der Drucklegung des Mysterium Cosmographicum in Tübingen im Sommer 1596 war es ja Hafenreffer selbst, der im Stillen dafür gesorgt hatte, dass dieses Kapitel gestrichen wurde.

Nikolaus Kopernikus’ eigenhändige Darstellung seines heliozentrischen Weltbildes im Manuskript von De revolutionibus orbium celestium (ca. 1536) (wikimedia)

Nikolaus Kopernikus’ eigenhändige Darstellung seines heliozentrischen Weltbildes im Manuskript von De revolutionibus orbium celestium (ca. 1536) (wikimedia)Oktober 2024: Häusliche Altenpflege in Tübingen und Schwäbisch Hall

9. Februar 1596, Schwäbisch Hall. Johann Morhard an Rektor Matthias Hafenreffer, Doktoren und Regenten der Universität Tübingen (Brief-ID 89306)

Johann Morhard (1554-1631) entstammte der bekannten Tübinger Druckerfamilie, er war der Sohn von Ulrich Morhard d. J. und seiner Frau Katharina. Nach dem Tod seines Vaters (1567) heiratete seine Mutter ein zweites Mal: Sie ging die Ehe mit Alexander Hock ein, gemeinsam führten sie die Druckerei in Tübingen weiter.Ende des 16. Jahrhunderts war Katharina Morhard (geb. 1526) eine alte, kranke Frau, und ihr Sohn, der seit 1586 als Stadtarzt in Schwäbisch Hall tätig war, bemühte sich bei der Universität Tübingen um finanzielle Unterstützung – um ein sogenannten Victalitium – für sie. Am 9. Februar 1596 schrieb Johann Morhard an den Rektor der Universität Tübingen, den Theologieprofessor Matthias Hafenreffer, und berichtete über den Zustand seiner Mutter: Inzwischen sei sie 70 Jahre alt, leide an Krankheiten und sei immer häufiger bettlägerig. Sie könne den Haushalt nicht mehr führen und ihrem Mann die ehelichen Pflichten nicht mehr erfüllen. Von ihrem Ehemann erfahre sie keinerlei wart oder pfleg, und er weigere sich auch, Mittel für ihre Versorgung zur Verfügung zu stellen. Folglich drohe sich ihr Gesundheitszustand immer weiter zu verschlechtern, so dass er und seine Schwester Anna sich um die alte Mutter kümmern müssten.

Die Geschwister vereinbarten schließlich mit ihrem Stiefvater, dass dieser das Wohnhaus in Tübingen verlassen solle, um es verkaufen zu können. Von dem Erlös sollte der Stiefvater ausgezahlt werden und die Mutter artzney, labung vnd vnderhaltung erhalten. Die Universität hatte der zeitweiligen, pflegebedingten Trennung von Tisch und Bett im Hause Morhard bereits zugestimmt, und zwar so lange, bis die alte Frau wieder all ihren haushaltlichen und ehelichen Pflichten nachkommen und mit ihrem Mann unter einem Dach leben könnte – oder bis Gott sie aus dem zeitlichen Leben abberufen würde. Johann Morhard betonte in seinem Schreiben an die Universität, dass nicht die dauerhafte Trennung der Eheleute herbeigeführt werden solle. Ziel sei vielmehr, die kranke Frau, die zu Hause nicht die nötige Pflege und Fürsorge erfahre, an einem abgesonderten Ort besser zu versorgen, wie man es traditionell auch in Spitälern mit den Alten und Kranken handhabe.

Johann und Anna hatten mit ihrem Stiefvater abgesprochen, dass er um Martini (11. November) aus dem Haus auszieht. Da er jedoch erst eine andere Unterkunft finden musste, wohnte er länger als vereinbart darin. Die Mutter war inzwischen bei ihrer Tochter Anna in Tübingen untergebracht worden. Johann hätte sie auch gerne zu sich nach Schwäbisch Hall geholt, die weite Reise im Winter war jedoch zu beschwerlich und er hatte aufgrund seiner vielen Kinder keinen Platz für sie. Im Sommer plante er aber, Räumlichkeiten für seine Mutter freizumachen.

Im April 1596, wenige Monate, nachdem Johann Morhard an die Universität Tübingen geschrieben hatte, ließ er seine Mutter tatsächlich zu sich nach Schwäbisch Hall bringen. Die alte Frau war aber offensichtlich so krank und schwach, dass sie nicht mehr in die eheliche Gemeinschaft zurückkehren konnte. Im Mai des folgenden Jahres erlitt sie einen Schlaganfall und starb eines sanfften Todes, wie Morhard in seiner Haller Haus-Chronik notierte.

Alte Frau mit grünem Kopftuch, Christian Seybold († 1768), Öl auf Kupfer (© Gemäldegalerie Alte Meister, Staatliche Kunstsammlungen Dresden)

Alte Frau mit grünem Kopftuch, Christian Seybold († 1768), Öl auf Kupfer (© Gemäldegalerie Alte Meister, Staatliche Kunstsammlungen Dresden)Sabine Arend

September 2024: Ghosting in der frühen Neuzeit – das diskrete Verschwinden Wolfgang Zündelins

16. Juni 1600, Heidelberg. Daniel Tossanus d. Ä. an Graf Ludwig von Sayn zu Wittgenstein (Brief-ID 26386)

Der Heidelberger Superintendent und Theologieprofessor Daniel Tossanus berichtete am 16. Juni 1600 seinem Freund, dem Grafen Ludwig von Sayn zu Wittgenstein, von einem tragischen Ereignis: Eleonore, das noch nicht ganz einjährige Töchterchen der Kurfürstin Louise Juliana und des Kurfürsten Friedrich IV. von der Pfalz sei wenige Tage zuvor verstorben. Aber auch ein zweites unglückliches Ereignis beschäftigte ihn: Am 30. Mai sei der kurfürstliche Rat Wolfgang Zündelin zu seinem gewohnten Spaziergang in der Nähe des Heidelberger Schlosses aufgebrochen. Seitdem war er nicht mehr gesehen worden. Sein mysteriöses Verschwinden gebe dem Kurfürsten und dessen gesamtem Heidelberger Umfeld Anlass zu Sorge und Spekulationen (cum autem 30. Maii pro more extra arcem solus deambulatum prodiisset, ab eo tempore conspectus non fuit, quae res serenissimo Electori et nobis omnibus varias curas et cogitationes iniecit). Kurpfälzisches Skizzenbuch: Blick auf das Heidelberger Schloss von Südosten, ca. 1590-1610. (Staatsgalerie Stuttgart, Graphische Sammlung, alter Bestand)

Kurpfälzisches Skizzenbuch: Blick auf das Heidelberger Schloss von Südosten, ca. 1590-1610. (Staatsgalerie Stuttgart, Graphische Sammlung, alter Bestand)Man kann sich die Verblüffung und vielleicht auch die Empörung Friedrichs IV. allzu gut vorstellen: Nachdem er Zündelin in allen umliegenden Ortschaften hatte suchen lassen, erhielt er drei Wochen später von diesem aus Konstanz die Bitte, ihm seine zurückgelassenen Besitztümer übersenden zu lassen. Kurfürst Friedrich IV. war zum Opfer dessen geworden, was wir heute als „Ghosting“ bezeichnen würden: der einseitige, unangekündigte Abbruch jeglichen Kontaktes, oft verbunden mit dem Verlassen eines Arbeitsverhältnisses.

Noch heute rätseln Historiker über die Gründe für das spurlose Verschwinden des kurfürstlichen Rates. Als Friedrich IV. ihn 1596 in seine Dienste nahm, hatte Zündelin bereits ein bewegtes und ereignisreiches Berufsleben hinter sich: Anfang der 1570er Jahre war der gebildete Jurist als Agent in kurpfälzischen Diensten nach Venedig gesandt worden, wo er bis 1589 nicht nur Friedrich III., sondern auch den hessischen Landgrafen Wilhelm IV. sowie den sächsischen Kurfürsten Christian I. wöchentlich mit politischen Nachrichten versorgte. Die Arbeit in der Lagunenstadt, wo Diplomaten aus Italien, Frankreich und Konstantinopel verkehrten, war nicht ungefährlich. Zündelin musste verdeckt arbeiten, immer in der Angst, enttarnt zu werden, wie es seinem Freund Girolamo Donzellini widerfuhr, der 1587 von der Inquisition hingerichtet wurde. 1589 wechselte er zum Hof Christians I. nach Dresden, wo er zu einem engen Freund des sächsischen Kanzlers Nikolaus Krell wurde und den politischen Kurs seines calvinistischen Dienstherrn bewusst mittrug. Der Tod Christians I. 1591 und Krells darauffolgende Verhaftung nötigten Zündelin zur Flucht aus Dresden. Nach Umwegen über Frankfurt, Straßburg und Basel fand er am kurpfälzischen Hof in Heidelberg Zuflucht. Trotz seiner sicheren Anstellung als kurpfälzischer Rat und des hohen Ansehens, das er bei Friedrich IV. genoss, scheinen ihn die anticalvinistische Reaktion in Sachsen und das Schicksal seines Freundes Krell schwer traumatisiert zu haben. Unbekannt bleibt, warum er sich in Heidelberg vor einem „großen, bevorstehenden Jammer“ fürchtete, wie er Friedrich IV. von Konstanz aus kryptisch wissen ließ.

Wolfgang Zündelin soll 1614 in Winterthur eines friedlichen Todes gestorben sein.

Stephen Buckwalter

August 2024: „vf der Erden essen“? Wenn Stipendiaten sich beschweren

11. Juni 1575, Stuttgart. Ludwig, Herzog von Württemberg an Superattendenten und Magister Domus des Stifts in Tübingen (Brief-ID 82779)

Gelegentlich kam es vor, dass Stipendiaten des berühmten Tübinger Stifts sich einer Übertretung oder eines Vergehens schuldig machten und sich dafür eine Strafe zuzogen. In der Datenbank unseres Forschungsprojekts sind mit dem Schlagwort „Bestrafung von Stipendiaten“ zahlreiche Briefe verknüpft, die das Tübinger Stift betreffen. Sie lassen erkennen, wie vielfältig die Probleme waren, mit denen sich die württembergische Obrigkeit in Stuttgart angesichts fehlbarer Stipendiaten befassen musste. So kam es beispielsweise zu Zuwiderhandlungen gegen die Stiftsordnung durch heimliches Verlassen des Stifts oder das Tragen zerschnittener Kleider. Mitunter wurde Geld gestohlen oder auf der Gasse musiziert. Geahndet wurden auch das Abfassen von Schmähschriften, vorehelicher Beischlaf oder Eheschließungen ohne das Wissen des Präzeptors. Die Strafen fielen je nach Schweregrad des Fehlverhaltens unterschiedlich aus. Nicht selten wurden die Delinquenten für etliche Tage in den Karzer gesteckt.Eine eigentümliche Form der Bestrafung begegnet in einem Brief aus dem Jahr 1575. Darin teilt Herzog Ludwig den Vorstehern des Stifts mit, dass zwei aus Mömpelgard stammende Stipendiaten, Fabritius Docourt und Antonius Quelotus, persönlich in Stuttgart erschienen sind und um Erlass ihrer Strafe ersuchen, „auf der Erde essen zu müssen“. Diese Strafe hätten sie wegen eines (ihrer Meinung nach) geringen Vergehens erhalten. Herzog Ludwig bittet nun die Vorsteher des Stifts um einen schriftlichen Bericht über die Art des Vergehens der beiden Stipendiaten. Da diese ohne Wissen und Erlaubnis der Stiftsvorsteher und gegen die herzogliche Anordnung nach Stuttgart gezogen sind, sollen sie mit einer Karzerstrafe belegt werden.

Die Strafe, „auf der Erde essen“ zu müssen, ist nicht etwa auf eine Erfindung des Tübinger Stifts zurückzuführen. Schon in einigen Mönchsklöstern war diese Form der Maßregelung üblich – etwa dann, wenn jemand das Gebot des Stillschweigens übertreten hatte. Tatsächlich mussten die Delinquenten auf dem Boden sitzen, um dann dort ihre Mahlzeit einzunehmen. In milderen Fällen gab es hierfür ein kleines Brett oder ein abgesondertes Bänkchen, auf dem sie sitzen durften. Was sich die beiden Stipendiaten in unserem Brief zuschulden kommen ließen, ist nicht bekannt. Sie verschlimmerten jedoch ihre Lage und zogen sich eine ungleich härtere Strafe zu, indem sie das Stift unerlaubt verlassen hatten, um nach Stuttgart zu reisen und sich dort zu beschweren – und gerieten damit vom Regen in die Traufe.

Abbildung: Hogenberg/Braun: Tübingen von Süden. Kolorierter Kupferstich (1572/1590) (wikimedia)

Abbildung: Hogenberg/Braun: Tübingen von Süden. Kolorierter Kupferstich (1572/1590) (wikimedia)Judith Steiniger

Juli 2024: Honig, Ziegenmilch und Kräuter – ein Mittel zur Vorbeugung gegen Magenschmerzen

18. September 1570, Basel. Simon Sulzer an Johannes Marbach (Brief-ID 19983)

Der Straßburger Theologe Johannes Marbach (1521-1581) war ein von gesundheitlichen Beschwerden geplagter Mann – das zumindest suggeriert ein Blick in seinen Briefwechsel. Immer wieder erkundigen sich seine Korrespondenten nach seinem Gesundheitszustand oder wünschen ihm Besserung; auch in den Briefwechseln seiner Söhne Erasmus (1548-1593) und Philipp (1550-1611) sind Johannes Marbachs Krankheiten immer wieder Thema.Wiederholt tauscht sich Marbach mit seinem Vertrauten, dem Basler Antistes und Theologieprofessor Simon Sulzer (1508-1585), über gesundheitliche Fragen aus; dieser zeigt sich nicht nur besorgt, wenn es Marbach schlecht geht – und zwar deshalb, weil sein Tod für die Kirche einen herben Verlust bedeuten würde –, sondern er erteilt auch medizinische Ratschläge. Sulzer gegenüber berichtet Marbach etwa von überwundenen Fieberanfällen und einem zu diesem Zweck vorgenommenen Aderlass; er bittet ihn gar, den Zeitpunkt für die nächste Behandlung sowie die zu entnehmende Blutmenge festzusetzen (Brief-ID 10454). Sulzer wiederum berät Marbach mit Blick auf sein Podagra-Leiden und empfiehlt ihm die prophylaktische Verwendung von Terpentin, also des Harzausflusses von Nadelbäumen, gegen seine Nierensteine (Brief-ID 20160).

Doch auch der Magen macht Marbach offenbar zu schaffen. Am 18. September 1570 (Brief-ID 19983) übermittelt ihm Sulzer ein detailliertes Rezept für eine Brühe auf Honigbasis, die Magenschmerzen vorbeugen soll. Grundlage sind nun nicht die verbreiteten Mischungen aus Honig und Wasser (Honigwein, Met) oder Honig und Essig (das seit der Antike medizinisch eingesetzte Oxymel), sondern eine Kombination aus Honig, Wasser und Milch: Man nehme, so schreibt Sulzer, zunächst ein Viertelmaß Honig und ebenso viel Wasser. Den Honig sollte man nicht bei Krämern besorgen, sondern irgendwo bei Bauern, die ihn meist direkt aus den Bienenstöcken (ex alvearibus) entnehmen. Das Wasser ist zunächst zu kochen – mit einer Unze Anissamen (cum anysi uncia panniculo involuti); es soll dann in den Honig gegossen und dieser auf dem Feuer gekocht und abgeschäumt werden, bis das Wasser verkocht ist. Sodann nehme man Molke aus Ziegenmilch (serum … caprini lactis), sofern verfügbar, oder aus Kuhmilch, worin man Salbei, Majoran, Melisse und Thymian koche: in eo bulliatur salvia, maiorana, melissa et thymus. Wenn dies fertig ist, gieße man einen Löffel voll Honig hinein. Als morgendliche Brühe, so schließt Sulzer, ist diese Zubereitung nahrhaft und beugt Magenschmerzen vor.

Honig gilt als entzündungshemmend, antiseptisch und wundheilend; zeitgenössische Abhandlungen weisen zudem darauf hin, dass er nicht nur nahrhaft und polyvalent verwendbar ist, sondern auch magenfreundlich. Konsultiert man zudem das Kreüter Buch des Botanikers Hieronymus Bock (gest. 1554), zuerst gedruckt 1539 in Straßburg, 1546 dann erneut mit zahlreichen eindrücklichen Abbildungen (VD16 B 6016), dann scheint die Wahl der beizumischenden Kräuter durchaus zielführend: Anis, heißt es dort, heilet den magen, Melisse hilft gegen magen drucken und Salbei, die edelst Teütsch wurtz, wirkt entgiftend, ist dem gantzen jnnerlichen leib nutzlich und hilft gegen Durchfall.

Hieronymus Bock, Kreüter Buch, Straßburg 1546 (VD16 B 6016), Bl. XXr (Augsburg SB, 2 Nat 26)

Hieronymus Bock, Kreüter Buch, Straßburg 1546 (VD16 B 6016), Bl. XXr (Augsburg SB, 2 Nat 26)Eine direkte Antwort Marbachs ist nicht überliefert. In seinem nächsten Brief an Marbach, geschrieben am 24. Oktober 1570 (Brief-ID 19964), deutet Sulzer aber an, dass es diesem wieder besser geht. Sein Heilmittel scheint also gewirkt zu haben.

Max Graff

Juni 2024: Ein aufwändiger Weintransport

17. Dezember 1578, Reichenweier. Nikolaus Cancerinus an Johannes Pappus (Brief-ID 91015)

Gegen Ende des Jahres 1578 schrieb der Straßburger Theologieprofessor und Pfarrer Johannes Pappus einen Brief an einen Kollegen, den Superintendenten Nikolaus Cancerinus in Reichenweier (Riquewihr). Dieser Brief ist leider nicht erhalten. Wir wissen aber von ihm durch die ausführliche Antwort, die Cancerinus am 17. Dezember 1578 verfasste. Pappus wollte Wein kaufen – offenbar nicht solchen aus der Straßburger Gegend, sondern von den Winzern rund um Reichenweier – und hatte Cancerinus gebeten, sich darum zu kümmern.Cancerinus sicherte daraufhin seinem Briefpartner die größtmögliche Sorgfalt zu. Doch bedurfte die Lieferung des gewünschten Weines aus der oberelsässischen Gegend nach Straßburg erst noch aufwändiger Vorbereitungen, über die Cancerinus in seiner Antwort detailliert Auskunft gibt. Zunächst waren nämlich dafür bestimmte Fässer nötig, über die man in Reichenweier nicht verfügte. Deshalb sollte Pappus leere Fässer nach Reichenweier schicken und sich dabei der Hilfe von Straßburger Kaufmännern (etwa der Familien Zorn oder Meisner) bedienen. Die Straßburger Kaufleute sollten die Fässer auf dem Fluss Ill bis in das Dorf Illhäusern transportieren lassen. Von dort würden sie auf dem Landweg von Einwohnern des Dorfes Gemar (Guémar) nach Reichenweier gebracht und mit dem Wein befüllt zurücktransportiert, um schließlich mit dem Lastkahn auf der Ill zurück nach Straßburg zu gelangen.

Auch die Frage der Bezahlung wurde von Cancerinus angeschnitten. Der Reichenweierer Verwalter würde den Wein bar bezahlen, doch hätte Pappus dafür den ihm ausgelegten Betrag dem Propst des Straßburger Predigerkollegs zu zahlen. Sollte Pappus die leeren Fässer nicht schicken können, müsste er sich bis zum Monat April gedulden, denn dann würde Cancerinus den Wein für die Fürstin versenden (war damit vielleicht Barbara von Hessen gemeint, eine Tochter des Landgrafen Philipp I. von Hessen, die 1555 in Reichenweier den Grafen Georg I. von Württemberg-Mömpelgard geehelicht hatte und ab 1568 in zweiter Ehe mit einem Grafen von Waldeck verheiratet war?). Cancerinus stellte in Aussicht, den Wein für Pappus zusammen mit der Lieferung an die Fürstin zu schicken – was den Vorteil hätte, dass der Transport von einem Bürger bewacht würde, sei es doch schon vorgekommen, dass die trunksüchtigen Schiffer die Weinfässer geleert und mit Wasser befüllt hätten.

Weinhändler (Wikimedia)

Weinhändler (Wikimedia)Judith Steiniger

Mai 2024: Posthume Beschimpfungen

25. Mai 1575, Tübingen. Jakob Andreae an Johannes Marbach (Brief-ID 21212)

De mortuis nil nisi bene – an diese aphoristische Maxime hat sich der Tübinger Theologe Jakob Andreae (1528-1590) zumindest in einem markanten Fall nicht gehalten. Als der umstrittene Lutheraner Matthias Flacius Illyricus am 11. März 1575 in Frankfurt am Main starb, bedachte ihn Andreae in mehreren Briefen mit wenig pietätvollen Worten.Flacius war Zeit seines Lebens in heftige theologische Streitigkeiten verwickelt, besonders über den freien Willen und die Erbsünde. Flacius zufolge gehört die Erbsünde untrennbar zum Wesen des Menschen – eine Position, die im lutherischen Lager auf schärfste Kritik stieß. Andreae hatte im Rahmen seines ersten Konkordienversuchs in den Jahren 1569/70 noch – allerdings vergeblich – um Flacius geworben. Am Verständnis der Erbsünde entzündete sich schließlich jedoch auch zwischen Andreae und Flacius eine erbitterte Gegnerschaft; im August 1571 trafen sie sich in Straßburg zu einem ergebnislosen Gespräch, in den Folgejahren verhärteten sich die Fronten. In mehreren Briefen klagte Andreae immer wieder über seinen Widersacher und dessen Anhänger.

Gegenüber Johannes Marbach in Straßburg etwa, wo Flacius über mehrere Jahre hinweg Asyl gewährt wurde, nennt Andreae Flacius Ende 1574 einen Sycophanta et perturbator nostrarum Ecclesiarum – einen Verräter, Lügner oder Schmarotzer sowie Verwirrer unserer Kirchen (Brief-ID 20813). Nach Flacius’ Tod verschärft er den Ton: Am 23. April 1575 (Brief-ID 21042) schreibt er Marbach, er danke Gott um der Kirche willen für den Tod Flacius’, der ein großer Unruhestifter gewesen sei: Illyricum mortuum esse, non mei, sed Ecclesiae causa ago Deo gratias; fuit enim homo turbulentissimus.

Am 25. Mai 1575 schließlich ist Andreaes Urteil, wieder gegenüber Marbach, noch radikaler: Zunächst stichelt er gegen die in Kursachsen verhafteten Zwinglianer und berichtet von einer Schrift gegen die Zürcher Theologen, die ihn angegriffen hatten. Von Schelmen gescholten zu werden, so beteuert Andreae, empfinde er als Ehre. Zu diesen gehöre auch sein Intimfeind Flacius, der des Teufels sei (meus, seu potius Diaboli, Illyricus), ja mehr noch, der nun zweifellos mit allen Teufeln speise (quem non dubito nunc cum omnibus Diabolis caenare). Neulich habe er zudem seinem Landesherrn, Herzog Ludwig von Württemberg, einen abgeschriebenen Brief des Flacius gezeigt; dieser verabscheue Flacius’ Gottlosigkeit und gratuliere der Kirche zu dessen Tod (qui eius impietatem detestatur et Ecclesiae Dei propter huius perturbatoris mortem gratulatur).

Die unerbittliche Schärfe, mit der sich Andreae über den toten Flacius äußert, mag überraschen, ist aber auch ein Indiz dafür, dass der Tübinger den kontroversen Illyricus womöglich als ernsthaftes Hindernis auf dem Weg zu einer lutherischen Einigungsformel betrachtete – und als permanenten Unruheherd, dessen Tod ihm kaum Mitgefühl abnötigte.

Max Graff

April 2024: Wohnraum – Brennholz – Hausrat: Das Tübinger Stift zieht um

19. August 1571, Stuttgart. Herzog Ludwig von Württemberg an Superattendenten und Magister Domus des Tübinger Stifts (Brief-ID 73968)

Nicht nur in Heidelberg grassierte im 16. Jahrhundert häufig die Pest, wie der Brief des Monats März 2024 belegt, sondern auch Tübingen wurde mehrfach von Epidemien heimgesucht, die sowohl die Universität als auch das Stift – die theologische Ausbildungsstätte begabter Landeskinder, – regelmäßig dazu zwangen, die Stadt zu verlassen. Anlässlich des Pestausbruchs 1566 war das Stift in die rund 50 km entfernt gelegene kleine Reichsstadt Esslingen am Neckar ausgewichen. 1571 wiederholte sich dieser Auszug. Wie aufwendig die Logistik war, wenn eine universitäre Institution den Ort wechselte, geht aus einem Brief hervor, den Herzog Ludwig von Württemberg im August 1571 an die Verantwortlichen des Stifts sandte, namentlich an Johannes Brenz d.J. und Jakob Heerbrand als die beiden Superattendenten sowie an Samuel Heiland als Magister Domus.Zunächst einmal mussten Brenz, Heerbrand und Heiland selbst eine Unterkunft in Esslingen finden und so hatte der Herzog dafür gesorgt, dass Brenz und Heiland zwei behausungen zur Verfügung gestellt wurden. Um die hohen Mietkosten des für Samuel Heiland vorgesehenen Objekts zu verringern, wurde ihm erlaubt, die dritte Stube unterzuvermieten, und zwar an den Sohn des Kirchenratsdirektors Johannes Entzlin. Herzog Ludwig hatte den Abt des Klosters Salem gebeten, Jakob Heerbrand im Salemer Pfleghof unterzubringen, wo dieser bereits bei der früheren Pestepidemie 1566 gewohnt hatte. Er war zuversichtlich, der Abt werde die Unterkunft guetwillig darleihen. Auch wegen des Brennholzes, mit dem die Räumlichkeiten des Stifts in Esslingen beheizt werden sollten, waren bereits Vorkehrungen getroffen worden. Brenz, Heerbrand und Heiland sollten angeben, wie viele Wagen sie für den Transport von Feuerholz benötigten.

Um Aufwand und Kosten zu sparen, wurde ihnen angeboten, haußrath vnnd kuchingeschirr des nahegelegenen Dominikanerinnenklosters Weiler zu benutzen. Das Kloster wurde im Zuge der Reformation aufgelöst, der Konvent bestand nur noch aus wenigen Schwestern und der Hausrat wurde nach und nach entbehrlich. Der Hofmeister war angewiesen worden, ihnen Geschirr und Geräte zu zeigen und ein Verzeichnis von den Dingen zu erstellen, die ihnen nützlich sein könnten. Ferner sollte er ihnen auch ein fuoder strow oder zwey zu füllung der stro seckh zukommen zu lassen.

Den Stipendiaten, in derenn patria noch guetter lufft war, sollte erlaubt werden, in den Herbstferien in ihre Heimat zu fahren, sich von dort aber nicht in andere Gegenden zu begeben, da pestis regiert. Schließlich sollten die Stipendiaten an Crucis – am 14. September – für das Wintersemester wieder ins Tübinger Stift nach Esslingen zurückkehren.

Stadtansicht von Esslingen, 1685 (Stuttgart HSA, H 107/15, Bd. 7, Bl. 22)

Stadtansicht von Esslingen, 1685 (Stuttgart HSA, H 107/15, Bd. 7, Bl. 22)Sabine Arend

März 2024: Notmaßnahmen zur Zeit der Pest in Heidelberg

13. Januar 1564, Lohrbach. Kurfürst Friedrich III. von der Pfalz an den Heidelberger Rat und die kurpfälzischen Kirchenräte (Brief-ID 81225)

Mitteleuropa wurde zwischen 1347 und 1667 immer wieder von Pestepidemien heimgesucht. In den betroffenen Gegenden fiel dieser Seuche oft die Mehrzahl der Bevölkerung zum Opfer. Die Pestinfektion wird durch ein Bakterium, das Flöhe von Ratten auf Menschen übertragen, ausgelöst. Diese Tatsache war den Menschen damals nicht bewusst. Übertragen werden kann die Infektion zudem von Mensch zu Mensch (Tröpfcheninfektion). Diese Art der Übertragung war im Bewusstsein. Man schützte sich vor ihr durch starke Duftstoffe und auch Verhüllung des Körpers. Ärzte schützten sich auch mit Masken; sie wurden deshalb „Schnabeldoktoren“ genannt. Basler Arzt mit Pestmaske (wohl Theodor Zwinger d. J., 1569-1610). Ausschnitt aus dem Gemälde auf Kupfer, [1610?], Basel HM, Inv. 1904.45 (Foto Andreas Niemz)

Basler Arzt mit Pestmaske (wohl Theodor Zwinger d. J., 1569-1610). Ausschnitt aus dem Gemälde auf Kupfer, [1610?], Basel HM, Inv. 1904.45 (Foto Andreas Niemz)Die häufigste Auswirkung der Infektion ist das Anschwellen der Lymphknoten, die sich mit Eiter füllen (Beulenpest); seltener ist die schneller eintretende, fast unweigerlich zum Tod führende Infektion der Lunge (Lungenpest). Die Epidemie griff in rasanter Geschwindigkeit um sich, vor allem in den Städten und hier bei der zumeist dicht beieinander wohnenden ärmeren Bevölkerung. Wer dazu in der Lage war, wählte angesichts der Bedrohung durch den „schwarzen Tod“ einen radikalen Ausweg: die Flucht aus der Stadt. Der Nürnberger Arzt und Schriftsteller Hans Folz gab hierzu 1482 die Empfehlung „Fleuch pald, fleuch ferr, kum wieder spot! Das sind drei krewter in der not.” Die vor der Pest fliehenden Menschen trugen zur schnellen Verbreitung der Epidemie über große Entfernungen wesentlich bei.

Die oberrheinischen Gebiete wurden im 16. Jahrhundert im Durchschnitt etwa alle 13 Jahre von der Pest heimgesucht, besonders heftig in den Jahren 1501–1503, 1550–1553, 1563–1565 und 1595/97. Im Winter 1563/64 wütete die Pest in Heidelberg mit größter Vehemenz. Die Bestattung der zahlreichen Leichen auf dem hartgefrorenen Friedhof rund um die Peterskirche war eine schier nicht mehr zu bewältigende Aufgabe. Die Universität Heidelberg hielt sich vom September 1563 bis zum März 1564 in Oppenheim auf, Kurfürst Friedrich III. mit seinem Hofstaat von August 1563 bis April 1564 in seinem Wasserschloss Lohrbach (6 km nördlich von Mosbach).

In seinem Brief vom 13. Januar 1564 rief der Kurfürst den Behörden in Erinnerung, die Stadt rein zu halten und ausreichend tiefe Gräber auszuheben, um die weitere Ausbreitung der Seuche zu verhindern. Er warnte vor der Gefahr, die Seuche könne sich im nächsten Sommer durch den Gestank der Leichen und die dadurch vergiftete Luft weiter ausbreiten. Als Notmaßnahme sollte der ganze Kirchhof zu St. Peter drei oder vier Schuh hoch mit Erde aus der oberhalb liegenden Steingrube beschüttet werden. Um die Zufuhr der Erde zu erleichtern, sollte die Kirchhofmauer an einer Stelle zur Einrichtung eines Weges aufgebrochen werden. Durch diese Maßnahmen erhoffte sich der Kurfürst einen Rückgang der Seuche und in der Folge seine Rückkehr nach Heidelberg. Er bat um Bericht über den Vollzug dieser Maßnahmen. Die anfallenden Kosten wollte er erstatten.

Thomas Wilhelmi

Februar 2024: Deutsch als Zweitsprache im 16. Jahrhundert

14. Juli 1559, London. Edmund Grindal an Konrad Hubert (Brief-ID 17475)

Auslandsaufenthalte zum Zweck des Fremdsprachenerwerbs sind für angehende Wissenschaftler heute nicht nur nichts Ungewöhnliches, sondern werden in akademische Lebensläufe häufig bewusst eingeplant. Hinter Edmund Grindals (1520-1583) Erlernen der deutschen Sprache stand jedoch kein gutüberlegter Fortbildungswunsch, sondern eine erzwungene Flucht, um sein Leben zu retten. Der ehemalige Kaplan Edwards VI. und Bischof von London musste infolge des Machtantritts Maria Tudors, der „blutigen Maria“, nach Straßburg fliehen, wo er im August 1554 eintraf. Somit blieb ihm das Schicksal prominenter Protestanten wie Hugh Latimer, Nicholas Ridley oder Thomas Cranmer, die unter der Herrschaft Marias hingerichtet wurden, erspart. Während seines Straßburger Exils schottete sich Grindal nicht in einer akademischen Blase ab, sondern bemühte sich aktiv darum, die Sprache seiner Gastgeber zu erlernen. In der Rückschau attestierte ihm Konrad Hubert, die deutsche Sprache während seines Exils mit derartigem Erfolg erlernt zu haben, dass er sich beim elsässischen Kirchenvolk Anerkennung und Beliebtheit als Prediger verschaffte.Grindal wollte seine Deutschkenntnisse auch nach seiner Rückkehr nach England im Januar 1559 nicht einfach in Vergessenheit geraten lassen, wie ein Brief an Konrad Hubert zeigt. Darin klagt er über eine Art „Fachkräftemangel“ in England und fleht Hubert an, ihm aus seinem Bekanntenkreis einen Sekretär zu besorgen. Dieser soll Latein, Griechisch, vor allem aber Hebräisch können, ein eifriger Bibelleser sein und eine lesbare Handschrift haben.

vnd das die geschrifft zimlich gut were – Der Londoner Bischof Edmund Grindal lässt es sich nicht nehmen, ein paar Brocken Deutsch in seinen lateinischen Brief einzustreuen. (Straßburg StA, 1 AST 157, S. 481)

vnd das die geschrifft zimlich gut were – Der Londoner Bischof Edmund Grindal lässt es sich nicht nehmen, ein paar Brocken Deutsch in seinen lateinischen Brief einzustreuen. (Straßburg StA, 1 AST 157, S. 481)Für seine Schreibtätigkeit werde der Betreffende ein ansehnliches Gehalt, bezahlten Heimaturlaub, Englischunterricht und zwei Garnituren Kleidung „englischer Art“ (duo Anglico more vestimenta) erwarten können. Den entscheidenden Grund, weshalb Grindal derart kostspielige Anstrengungen unternimmt, um einen Sekretär aus dem Elsass zu bekommen, verrät er erst am Schluss seines Briefes: „Weil ich nicht bereit bin, eure Sprache völlig zu verlernen“ (Quia vestram linguam prorsus dediscere nollem). Die teure Fachkraft sollte Grindal also neben ihrer Tätigkeit als Sekretär auch als deutschsprachiger Gesprächspartner dienen, und Grindal war folglich bereit, sich die Pflege von Deutsch als Zweitsprache etwas kosten zu lassen.

Seine Suche wurde mit Erfolg gekrönt, denn wenig später wurde Diethelm Blarer, Sohn des exilierten Konstanzer Ratsherrn Thomas Blarer, als Sekretär angestellt. Grindals Traum vom deutschsprachigen Sekretär war Wirklichkeit geworden.

Stephen Buckwalter

Januar 2024: Heidelberg – ein locus horribilis für Lutheraner

28. Februar 1579, Heidelberg. Petrus Patiens an Matthias Ritter d. J. in [Frankfurt am Main] (Brief-ID 83494)

Die Kurpfalz war das erste Territorium im Reich, das unter Kurfürst Friedrich III. den reformierten Glauben angenommen und sich in der Folgezeit zu einer Bastion des „Calvinismus“ entwickelt hatte. Die kurze Periode der Restauration des Luthertums unter Kurfürst Ludwig VI., der von 1576 bis 1583 regierte, konnte die Dominanz des Reformiertentums, vor allem in der Stadt Heidelberg, nicht endgültig beseitigen. In dieser Zeit wirkten in Heidelberg lutherische Prediger gegen erheblichen Widerstand und oft auch widerwillig. So mancher Geistliche war froh, wenn er die Pfalz wieder verlassen durfte, oder lehnte einen Ruf des Kurfürsten von vornherein dankend ab. Für Lutheraner war Heidelberg also ein schwieriges Pflaster.Petrus Patiens (1530–1584) war einer der Prediger an der Heiliggeistkirche, der zunächst aus Frankfurt „entliehen“ worden war und von Kurfürst Ludwig VI. überredet werden musste, nicht wieder zu gehen und schließlich auch die Stelle des Generalsuperintendenten anzunehmen. Die Entscheidung dürfte ihm nicht leicht gefallen sein. In einem Brief an seinen ehemaligen Frankfurter Kollegen Matthias Ritter vom 28. Februar 1579 beschreibt er zunächst, wie die Calvinisten in Heidelberg damit prahlten, dass sie durch ihre Gebete bereits zwei lutherische Prediger ins Jenseits befördert hätten: quod Calvinistae glorientur se precibus suis Praepositum et Stoltzium e vivis removisse. Mit dem Propst ist der Stuttgarter Theologe Balthasar Bidembach (1533–1578) gemeint, der gleich nach der Regierungsübernahme Ludwigs VI. leihweise aus Württemberg nach Heidelberg auf die Kanzel der Heiliggeistkirche gekommen war. Bald nach seiner Rückkehr aus der Pfalz erkrankte er – wie andere Mitglieder seiner Familie – an Melancholie und starb im August 1578. Dies werteten die Heidelberger Reformierten als Sieg auf ganzer Linie. Auch den Tod des Heidelberger Generalsuperintendenten Andreas Stoltz im Mai 1578 schlachteten sie mit antilutherischer Polemik aus. Patiens, dessen Nachfolger, musste diese Art am eigenen Leib erfahren: se [sc. Calvinistas] libenter me remissuros Francofurtum aut certe, si maneam, me quoque precibus suis sublaturum: zu tod beten. Eine nicht gerade fromme und christliche Praxis des Betens, die die Reformierten ihm androhten!

Einer unter den Heidelberger Calvinisten, der solches bis nach Frankfurt zu Ritter verbreitete, war der Buchbinder Jodocus (Jost) Zimmermann. Dessen Blasphemie war stadtbekannt, wie Patiens zwischen den Zeilen verrät: Die Universität habe ihn bereits ausgeschlossen und der Stadtrat verweigere ihm das Bürgerrecht. Während einer Predigt, die Patiens hielt, habe besagter Buchbinder gegen ihn gezetert (in quadam concione mea expuerit contra me) und beim Verlassen der Heiliggeistkirche gesagt: hat mich der Teuffel heut mit Narren beschissen. Diese Vorfälle konnten nicht folgenlos bleiben, und so wurde der Buchbinder vor den Kirchenrat zitiert. Dort verleugnete er alles, bis der Frankfurter Prediger Ritter als Gewährsmann namentlich genannt wurde – tunc obmutuit. Als Konsequenz erhielt Ritter für sein Denunzieren zu seinem Verdruss (cum stomacho) ein „freundliches“ Schreiben vom Buchbinder aus der Pfalz.

Ausschnitt aus einem Gemälde des flämischen Malers Jacques Fouquières (1620) mit Blick vom Schloss auf die Heidelberger Altstadt, die Heiliggeistkirche, die Barfüßerkirche sowie die Alte Brücke. (Quelle: Wikimedia)

Ausschnitt aus einem Gemälde des flämischen Malers Jacques Fouquières (1620) mit Blick vom Schloss auf die Heidelberger Altstadt, die Heiliggeistkirche, die Barfüßerkirche sowie die Alte Brücke. (Quelle: Wikimedia)Marcel Böhme

Dezember 2023: Streit zwischen „Town und Gown“ in Heidelberg

5. September 1586, [Heidelberg]. Daniel Tossanus d. Ä. an Johann Jakob Grynaeus (Brief-ID 11017)

Universitäten entstanden im Mittelalter als Körperschaften von Professoren und Studenten (universitates magistrorum et scholarium) und erlangten im Laufe der Zeit eine selbständige akademische Gerichtsbarkeit. Diese juristische Selbstverwaltung führte nicht selten zu Spannungen mit der nichtakademischen Bürgerschaft der Städte, in denen die Universitäten angesiedelt waren. In der angelsächsischen Geschichtsforschung wird diese strukturell angelegte Gegnerschaft mit dem Begriffspaar „Town and Gown“ – letzteres in Anspielung auf die Talare, die die Studenten im Mittelalter trugen – bezeichnet.Genau einen solchen Konflikt beschreibt der Heidelberger Theologieprofessor Daniel Tossanus (1541-1602) in einem Brief an seinen Basler Freund Johann Jakob Grynaeus (1540-1617) vom 5. September 1586:

Captus erat nebulo quidam, qui ante triennium studiosus hic fuerat, et a Schulteto sive praetor urbis propter blasphemias in Deum et in Principem prolatus et effusus dum forte per suburbium iter haberet, comprehensus et in carcerem missus. Eum sibi Rector vendicans, quod iuxta privilegia studiosi per quinquennium, etiamsi discedant, privilegiis gaudere debeant, in Carcerem Academicum dederi curarat.

Basel UB, G II 12, S. 105

Basel UB, G II 12, S. 105Ein „Taugenichts“, der vor drei Jahren in Heidelberg studiert hatte, sei auf der Durchreise wieder am Neckar erschienen und aufgrund seiner Lästerung Gottes und des Fürsten – des kurfürstlichen Administrators Johann Casimir – verhaftet worden. Da aber Studenten noch fünf Jahre nach ihrem Weggang akademische Privilegien – etwa die ausschließliche Verantwortung vor universitären Gerichten – genossen, sorgte der Rektor der Universität für Überstellung des „Taugenichts“ aus dem Stadtgefängnis in den Karzer der Universität. Dies erzürnte den kurpfälzischen Hofgerichtsrat Hartmann Hartmanni d. J. (1523-1587) derart, dass er den Universitätskarzer aufbrach und den Studenten in das fürstliche Gerichtsgefängnis bringen und von bewaffneten Bürgern bewachen ließ.

Nun war eine Situation entstanden, in der einerseits aufgebrachte Studenten die Anerkennung der akademischen Privilegien des Gefangenen und somit dessen Freilassung erzwingen wollten, während sich andererseits empörte Stadtbürger bewaffneten und über die Studenten herfielen, ja sogar einen von ihnen töteten. Konfessionelle Rivalitäten verstärkten den Konflikt: Viele Stadtbürger verstanden sich als Anhänger des Luthertums und verunglimpften alle Studenten pauschal als „Calvinianer“. Tossanus selbst musste erleben, wie er am Tag, nachdem er seinen Brief an Grynaeus geschrieben hatte, von einem bewaffneten Bürger vor seinem Haus bedroht wurde, der ihn anschrie: Veni, tu krützlosen Calvinisc[h]en wältschen pfaf!

Erst 1587 konnte der Konflikt durch ein Machtwort des Kuradministrators Johann Casimir beendet werden, der die gänzliche erörterung und hinlegung deß […] zwischen der universität […] und der bürgerschaft […] entstandenen mißverstands und unruhe anordnete.

Stephen Buckwalter

November 2023: Alchemie in Straßburg

30. Januar 1571, Straßburg. Johannes Pappus an Philipp Marbach (Brief-ID 20075)

Hören wir das Wort „Alchemie“, erscheinen unwillkürlich geheimnisvolle chemische Experimente vor unserem geistigen Auge, bei denen in früheren Jahrhunderten versucht wurde, Edelmetalle, vor allem Gold, herzustellen und den lapis philosophorum, den „Stein der Weisen“, zu finden. Dabei ging es in der alten Tradition der Alchemie nicht nur um die Kunst des Goldmachens. Vielmehr sollten chemische Prozesse mit der spirituellen Entwicklung und Perfektionierung des Alchemisten verbunden werden. Über das Mittelalter hinaus lassen sich die Einflüsse alchemistischer Lehren bis weit hinein in die Neuzeit verfolgen. So zeigt Johann Wolfgang von Goethe, der sich schon in seiner Straßburger Zeit mit dem „Faust“-Stoff beschäftigt hatte, in der gleichnamigen Tragödie, wie dem verzweifelten Faust auf Geheiß Mephistos von der Hexe ein Zaubertrank gereicht wird, der ihn verjüngt und ihm neue Kräfte verleiht. Mit diesem Trank war wohl das alchemistische Elixier namens Trinkgold (aurum potabile) gemeint, wie in der Forschung vermutet wird.Manch ein Gelehrter im 16. Jahrhundert wandte alchemistische Produkte an. So erfahren wir aus einem Brief des Straßburger Theologieprofessors Johannes Pappus an den jungen Magister Philipp Marbach vom 30. Januar 1571, dass der kürzlich verstorbene Straßburger Physikprofessor Johannes Bruno für längere Zeit ein aurum solutum oder aurum potabile zu sich genommen und auch seiner früheren Ehefrau verabreicht hätte. Interessanterweise tritt nun in unserem Theologenbrief noch ein Vergleich hinzu, den Johannes Bruno kurz vor seinem Tod zwischen der Wirkung des aurum potabile und der Heiligen Schrift angestellt haben soll. Das Gold, das den Leib heilen sollte, sei zu schwach, als dass es helfen könnte. Insofern sei dieses Gold der Heiligen Schrift ähnlich: Es macht den, der es trinkt, wieder gesund oder wird, wenn es nicht hilft, gänzlich wieder ausgeschieden. Genauso könne das Wort Gottes in einem sorglosen, verlorenen Herzen sein Ziel nicht erreichen, aber in einem gut vorbereiteten Herzen sei das Heil gewiss. Bruno habe, so Pappus, kurz vor seiner Erkrankung die Bibel gelesen, ohne dass sie eine große Wirkung auf ihn gehabt hätte, was seine Schuld gewesen sei. Doch jetzt habe er in seiner unglücklichen Lage den Trost begierig angenommen und die wunderbare Wirkung des ewigen Heils gespürt.

Trinkgold wurde im 16. Jahrhundert häufig als Arznei verwendet. Jedoch waren nicht alle Gelehrten von der Wirksamkeit alchemistischer Methoden überzeugt, wie wir aus anderen Briefen, etwa denen des Arztes Thomas Erastus, entnehmen können.

Ein Alchemist in seinem Labor. Gemälde eines Schülers David Teniers d. J. (Wikimedia)

Ein Alchemist in seinem Labor. Gemälde eines Schülers David Teniers d. J. (Wikimedia)Judith Steiniger

Oktober 2023: Plumpsklo-Konflikte

9. Juli 1549, Jena. Victorinus Strigel an Erhard Schnepf (Brief-ID 93454)

Bisweilen kommen auch in Theologenbriefen unverblümt ganz und gar weltliche Themen zur Sprache. So gewährt etwa ein Brief Victorinus Strigels (1524-1569) an seinen Jenaer Professorenkollegen und zukünftigen Schwiegervater Erhard Schnepf (1495-1558) ungewöhnliche Einblicke in die frühneuzeitliche Wohnungssuche – und bemerkenswerte Ausstattungswünsche. Strigel hatte offenbar in Schnepfs Auftrag mit dem Vermieter einer Wohnung, in die dieser mit seiner Familie zu ziehen erwog, verhandelt. Am 9. Juli 1549 berichtet Strigel darüber – er hatte u. a. einen von Schnepf geäußerten Wunsch angesprochen, nämlich die Einrichtung eines Aborts: egimus […] de aedificando loco reliquiarum cibi et potionis.Strigel wird sogar noch konkreter: Novam sedem, in quam reliquiae sordium abiiciantur, ita se aedificaturum pollicetur, ut tuae voluntati satisfaciat, etiamsi propter vitandam ἁψιμαχίαν cum vicino illud alterum, de quo a principio disserebas, omittat. Der Vermieter habe also, so Strigel, versprochen, dass er – wie von Schnepf gewünscht – einen ‚Toilettensitz‘ bauen würde, durch den die Exkremente ‚entsorgt‘ werden können. Um Auseinandersetzungen mit dem Nachbarn zu vermeiden, werde er auf ein zweites von Schnepf geäußertes Anliegen jedoch nicht eingehen. Was könnte mit diesen Anspielungen gemeint sein?

Seit dem Spätmittelalter waren zunächst in Burgen, dann auch in Städten sog. Aborterker verbreitet, also Erker oder Nischen, in denen sich ein Sitz befand. Bei deren Benutzung fielen die Exkremente häufig einfach ins Freie, etwa in eine wenig begangene Gasse oder einen Hinterhof, einen Fluss, bisweilen auch in einen Kanal, der in einen Graben geleitet wurde. Vielleicht befürchtete Schnepfs potentieller Vermieter einen Konflikt mit dem Nachbarn aufgrund der Art und Weise, wie das Abwasser gesammelt oder entsorgt werden sollte – und der damit verbundenen Geruchsbelästigung.

Tatsächlich fanden sich in mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Städten – anders als im antiken Rom, wo es mit der Cloaca Maxima ein ausgefeiltes Abwasserkanalsystem gab – in der Regel Sickergruben, entweder unter Plumpsklos oder als Sammelbecken für Abwasser. Dass dies tatsächlich zu unangenehmen Situationen führen konnte, belegt ein Brief des Matthias Flacius Illyricus an Johannes Flinner (Brief-ID 28192): Er habe bemerkt, so klagt Flacius, dass aus der Fäkaliengrube des Nachbarhauses ein ekelhafter Gestank in das Zimmer ziehe, das er bewohnte (me deprehendisse tetros fetores exhalare ex cloaca […] recte in illud hypocaustum, quod ipse incolere deberem). Dabei musste er, weil seine Familie so groß ist, häufig die Tür öffnen. Der Fäkaliengestank war so unerträglich, dass Flacius, wie er Flinner versichert, keine andere Wahl hatte, als sich eine neue Wohnung zu suchen.

Aborterker an Zürcher Häusern, Ausschnitt aus dem Murerplan von 1576 (Wikimedia)

Aborterker an Zürcher Häusern, Ausschnitt aus dem Murerplan von 1576 (Wikimedia)Näheres zum Briefwechsel Victorinus Strigels mit Erhard und Dietrich Schnepf bietet:

Max Graff: Familie und Konfession. Zu Victorinus Strigels Briefen an Erhard und Dietrich Schnepf, in: Südwestdeutsche Theologenbriefwechsel. Kirchen- und kulturgeschichtliche Einblicke, hg. v. Marcel Böhme, Max Graff und Judith Steiniger, Heidelberg 2023 (Heidelberger Forschungen 48), S. 137-159.

Max Graff: Familie und Konfession. Zu Victorinus Strigels Briefen an Erhard und Dietrich Schnepf, in: Südwestdeutsche Theologenbriefwechsel. Kirchen- und kulturgeschichtliche Einblicke, hg. v. Marcel Böhme, Max Graff und Judith Steiniger, Heidelberg 2023 (Heidelberger Forschungen 48), S. 137-159.

Max Graff

September 2023: Die Vorzüge Londons als Studienort

25. März 1590, [Heidelberg]. Daniel Tossanus d. Ä. an Graf Ludwig I. von Sayn zu Wittgenstein (Brief-ID 24863)

Der aus Frankreich stammende, seit 1573 in kurpfälzischen Diensten stehende reformierte Pfarrer und Theologe Daniel Tossanus d. Ä. (1541-1602) unterhielt Zeit seines Lebens einen regen Briefwechsel mit Graf Ludwig I. von Wittgenstein, der selbst dem pfälzischen Kurfürsten mehrfach als Hofmeister gedient hatte. In einem dieser Briefe an seinen Freund spricht Tossanus die geplante italienische Studienreise von Ludwigs Sohn zunächst vorsichtig an, geht aber dann einen Schritt weiter und rät ihm offen davon ab, seinen Sohn nach Italien zu schicken. Interessanterweise führt Tossanus keine Argumente gegen Italien an, sondern ergeht sich in überschwänglichem Lob für einen anderen weltläufigen, kulturell blühenden Ort, der sich wie kein anderer in Europa für ein Studium eigne: London. Tossanus lobt die englische Königin Elisabeth I. als „ein Wunder unserer Zeit“ (miraculum nostri temporis) und zeichnet ein bestechendes Bild ihres Königreiches und dessen Hauptstadt, die er als unübertroffen kosmopolitisch beschreibt: London sei zu einem „Schauplatz unserer christlichen Welt“ geworden und Ludwigs Sohn werde dort genauso gut Französisch oder Italienisch lernen können wie in Frankreich oder Italien selbst. Londinum est quasi theatrum hodie orbis christiani, et ibi lingua Gallica et Italica disci potest, ut in Gallia aut Italia. (Gotha FB, Chart. A 129, fol. 4r)

Londinum est quasi theatrum hodie orbis christiani, et ibi lingua Gallica et Italica disci potest, ut in Gallia aut Italia. (Gotha FB, Chart. A 129, fol. 4r)Stephen Buckwalter

August 2023: Andere Länder, andere Sitten – Französische Studenten in Tübingen

[nicht nach 2. Dezember 1575], [Tübingen]. Carolus de Wacongne, Ludovicus Mustel, Antonius Dormalius, Caesar Sena und Petrus Durandus an [Georg Hamberger], Rektor der Universität Tübingen (Brief-ID 72990)

Für Studierende ist der Vorgang eine Selbstverständlichkeit: die Immatrikulation. Mit diesem Wort wird zunächst einmal die Einschreibung in die Matrikel, das Personenverzeichnis der Universität, bezeichnet, die heute auf digitalem Wege erfolgt. Außerdem gibt es den Festakt der feierlichen Immatrikulation, bei der die neuen Studierenden an ihrer Universität willkommen geheißen werden. Die Immatrikulation ist eine Voraussetzung für das zu absolvierende Studium und für die Erlangung akademischer Grade. Seit dem späten Mittelalter wurden für den Vorgang des Inskribierens Bücher benutzt, in die unter Angabe des jeweiligen Datums die Namen der Studenten und ihr Herkunftsort eingetragen wurden. Dies geschah lange Zeit überwiegend auf Lateinisch – der damaligen Wissenschaftssprache, in der man auch die Lehrveranstaltungen abhielt. Bei der Einschreibung leisteten die angehenden Studenten einen Eid und entrichteten in der Regel eine Gebühr, wenn sie nicht so arm waren, dass mitunter zu ihren Namen der Zusatz „nihil, p[auper]“ hinzugesetzt wurde. Dies bedeutete, dass der betreffende Student aufgrund seiner Mittellosigkeit nichts entrichten musste.Jedoch waren diese Einschreibungen nicht für alle Studenten in Europa gleichermaßen ein bekanntes, übliches Prozedere. So wandten sich im Jahr 1575 fünf Studenten, die aus Frankreich zum Studium der Artes und der deutschen Sprache nach Tübingen gekommen waren, mit einem Brief an Georg Hamberger, den Rektor der Tübinger Universität. Darin teilten sie mit, dass sie in der Annahme, die Tübinger Universität sei wie die französischen Akademien organisiert, sich aus Unkenntnis des hiesigen Brauches noch nicht eingeschrieben hätten. Da sie nun davon gehört hätten, bitten sie den Rektor, ihre Entschuldigung anzunehmen und ihre Namen aufzunehmen. Aus dieser Erklärung wird ersichtlich, dass der Brauch der Immatrikulation bzw. die Institution von Matrikeln nicht überall in Europa in gleicher Dichte verbreitet war. Es handelte sich im Wesentlichen um ein deutsches Phänomen, das mit der Ausprägung eines spezifisch landesfürstlichen Universitätsmodells einherging und sich von den Universitäten in Süd- und Westeuropa unterschied.

Vier der oben genannten französischen Studenten in Tübingen wurden schließlich am 2. und am 6. Dezember 1575 in die Tübinger Matrikel eingeschrieben:

Matricula Universitatis, Band IV, 1564–1585 (Tübingen UA, UAT 5/27, fol. 36v-37r)

Matricula Universitatis, Band IV, 1564–1585 (Tübingen UA, UAT 5/27, fol. 36v-37r)Judith Steiniger

Juli 2023: Melanchthons Träume

22. August 1546, [Nürnberg]. Veit Dietrich an Johannes Brenz (d. Ä.) (Brief-ID 50733)

27. Juli 1567, Esslingen. Jakob Andreae an Johannes Marbach (Brief-ID 19293)

[Februar/März 1567], Zweibrücken. Cunmann Flinspach an Konrad Hubert (Brief-ID 19272)

An der Wende zum 20. Jahrhundert verfasste der Psychoanalytiker Sigmund Freud seine berühmte Schrift Die Traumdeutung. Freud galten Träume als Wunscherfüllungen, als Bilder, in denen sich verdrängte Wünsche manifestieren – und somit als Möglichkeit, zum Unbewussten des Menschen vorzudringen. Dabei spielten Träume, Visionen und ihre Deutung bereits seit der Antike in verschiedenen Kulturen eine wichtige Rolle. So wurden sie etwa als religiöse Erfahrungen wahrgenommen oder zur Vorhersage der Zukunft interpretiert. Bereits im Mittelalter existierten Traumbücher, die für bestimmte Bilder und Inhalte Entschlüsselungen festhielten.27. Juli 1567, Esslingen. Jakob Andreae an Johannes Marbach (Brief-ID 19293)

[Februar/März 1567], Zweibrücken. Cunmann Flinspach an Konrad Hubert (Brief-ID 19272)

Auch in frühneuzeitlichen Theologenbriefen werden gelegentlich Träume thematisiert, besonders dann, wenn sich die Korrespondenten nahestehen. So beginnt etwa der Zweibrücker Pfarrer Cunman Flinspach im Jahr 1567 einen Brief an seinen Straßburger Freund Konrad Hubert mit einer besorgten Bitte: Er möchte dringend wissen, wie es Hubert geht, denn er hatte ungewöhnliche Träume, die sich auf ihn bezogen (somnia tui causa habui insueta). Im gleichen Jahr erklärt der württembergische Theologe Jakob Andreae dem Präsidenten des Straßburger Kirchenkonvents Johannes Marbach, warum er diesen im Rahmen einer Reise nicht besucht hat – und verweist dabei auf einen Traum, der ihn veranlasste, seine Route zu ändern: per somnium admonitus sum, ut per aliam viam redirem domum. Tatsächlich sei, so führt er weiter aus, die Gefahr durch die feindseligen Altgläubigen so groß, dass ihm kaum ein Weg sicher genug erscheint. In beiden Fällen werden Träume also von den Träumenden als Ankündigungen drohenden Unglücks verstanden.

Etwas anders gelagert ist der Fall, den der Nürnberger Prediger Veit Dietrich im August 1546 gegenüber Johannes Brenz schildert. Dietrich war ein Vertrauter Martin Luthers und Philipp Melanchthons – und um Letzteren geht es in seinem Brief. Philippus sei in bester Stimmung, schreibt Dietrich, denn: Habet somnia fausta – er hat Träume, die Gutes verheißen. Eindrücklich gibt Dietrich in der Folge den Inhalt zweier Träume wieder. Im ersten läuft Melanchthon zusammen mit dem Nordhäuser Stadtschreiber durch eine Gasse in Regensburg. In einem Bächlein erblickt er einen Ertrunkenen (ibi videt quendam submersum). Als er sich diesem nähert, flieht sein Begleiter zitternd: Es ist Kaiser Karl V. (videt Carolum esse). Melanchthon versucht vergeblich, den Körper zu bergen; an der Wasseroberfläche steigen dafür zwei Ringe unterschiedlicher Größe und Form empor (videt […] emergere super aquam duos annulos magnitudine et figura dissimiles).

Veit Dietrich beschreibt noch einen zweiten Traum Melanchthons: Zusammen mit Joachim Camerarius legt dieser in einer Festung den Seinen die Philippika des Demosthenes aus. Als er zufällig auf die Elbe schaut, ist diese voller Blut (videt eum multo manare sanguine). Konkrete Deutungen liefert Dietrich nicht, sondern belässt es bei einem lakonischen Hinweis: Brenz wisse um die Sehergabe Melanchthons, den Dietrich mit dem biblischen Propheten und Traumdeuter Daniel gleichsetzt (scis divinatricem naturam in hoc Daniele nostro).

Daniels Traum von den vier Weltreichen (Dan 7). (Merian d. Ä., Icones Bibliae 3, 1630 (Zürich ZB, Rv 76), S. 43)

Daniels Traum von den vier Weltreichen (Dan 7). (Merian d. Ä., Icones Bibliae 3, 1630 (Zürich ZB, Rv 76), S. 43)Ein Blick auf den konkreten historischen Kontext – den Dietrich am Ende des Briefs selbst anspricht – legt nahe, worauf sich Melanchthons Träume beziehen: Im Sommer 1546 beginnt der Schmalkaldische Krieg zwischen Kaiser Karl V. und einem Bündnis protestantischer (Reichs-)Städte und Fürsten, gerade der Süden des Reichs ist anfangs ein wichtiger Kriegsschauplatz. Melanchthons träumerische Gesichte erwiesen sich allerdings in Bezug auf Karl V. als unzutreffend: Mit dem Sieg seiner Truppen in der Schlacht bei Mühlberg im April 1547 beendete der Kaiser den Krieg erfolgreich.

Max Graff

Juni 2023: „Ein Blick ins Buch und zwei ins Leben …“ - Anforderungen an einen Geschichtsschreiber

27. Juli 1577, Reichenweier. Nikolaus Cancerinus an Johannes Pappus, Theologieprofessor in Straßburg (Brief-ID 80003)